Lo strumento necessario è la corona del Rosario o la decina.

La parola Rosario significa "Corona di Rose". La Madonna ha rivelato che ogni volta che si dice un'Ave Maria è come se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni Rosario completo Le si dona una corona di rose. Il Santo Rosario è considerato una preghiera completa, perché riporta in sintesi tutta la storia della nostra salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della gioia, della luce, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. È una preghiera semplice, umile così come Maria. In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci ha invitato a recitare il Santo Rosario come arma potente contro il Male, per avere la vera pace.

Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 Misteri della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 Misteri Gloriosi

Misteri della Gioia:

(Lunedì e Sabato)

1. L'annunciazione della nascita di Gesù a Maria SS.

2. Maria SS. visita S.Elisabetta

3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme

4. Gesù viene presentato al tempio

5. Gesù viene ritrovato al tempio

Misteri della Luce:

(Giovedì)

1. Il Battesimo di Gesù al Giordano

2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana

3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione

4. La Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo

5. L'istituzione dell'Eucaristia, espressione Sacramentale del tempo Pasquale.

Misteri del Dolore:

(Martedì e venerdì)

1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi

2. Gesù viene flagellato alla colonna

3. Gesù viene incoronato di spine

4. Gesù viene caricato della croce

5. Gesù muore in croce

Misteri della Gloria:

(Mercoledì e Domenica)

1. Gesù risorge

2. Gesù sale al cielo

3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani

4. Maria SS. è assunta in cielo

5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo

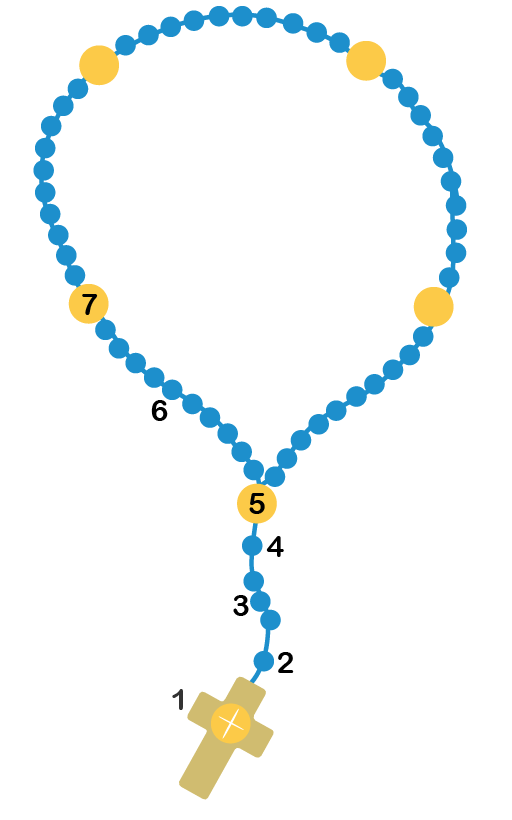

Come si recita il Santo Rosario (vedi immagine):

Si faccia il segno della croce e si dica:

O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.

1. Si recita il Credo

2. Si recita il Padre Nostro

3. Si recitano tre Ave Maria per la fede, la speranza, la carità

4. Si recita il Gloria al Padre

5. Si enuncia il primo Mistero e di seguito un Padre Nostro

6. Si recitano 10 Ave Maria

7. Si recita il Gloria al Padre al termine delle 10 Ave Maria e si enuncia il secondo Mistero, dopo l'enunciazione il Padre Nostro e così via...

Al termine di tutti e 20 i Misteri si termina con la Salve Regina, le Litanie Lauretane e con il segno della Croce.

PREGHIERE DEL SANTO ROSARIO

Credo in un solo Dio • Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre.

Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture ed è salito al Cielo e siede alle destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed il suo Regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen

Padre Nostro • che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori;

e non ci abbandonare alla tentazione,

ma liberaci dal male. Amen.

• Ave Maria • piena di grazia, il Signore è con te;

tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

• Gloria al Padre • e al Figlio

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, ora e sempre

nei secoli dei secoli. Amen.

• Salve Regina • Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva;

a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

LITANIE LAURETANE

Signore, pietà - Signore, pietà

Cristo, pietà - Cristo, pietà

Signore, pietà - Signore, pietà

Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici - Cristo, esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio,

Abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.

Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.

Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi.

Santa Maria, prega per noi.

Santa Madre di Dio, prega per noi.

Santa Vergine delle vergini, prega per noi.

Madre di Cristo, prega per noi.

Madre della Chiesa, prega per noi.

Madre della divina grazia, prega per noi.

Madre purissima, prega per noi.

Madre castissima, prega per noi.

Madre sempre vergine, prega per noi.

Madre immacolata, prega per noi.

Madre degna d'amore, prega per noi.

Madre ammirabile, prega per noi.

Madre del buon consiglio, prega per noi.

Madre del Creatore, prega per noi.

Madre del Salvatore, prega per noi.

Madre di misericordia, prega per noi.

Vergine prudentissima, prega per noi.

Vergine degna di onore, prega per noi.

Vergine degna di lode, prega per noi.

Vergine potente, prega per noi.

Vergine clemente, prega per noi.

Vergine fedele, prega per noi.

Specchio della santità divina, prega per noi.

Sede della Sapienza, prega per noi.

Causa della nostra letizia, prega per noi.

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi.

Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi.

Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi.

Rosa mistica, prega per noi.

Torre di Davide, prega per noi.

Torre d'avorio, prega per noi.

Casa d'oro, prega per noi.

Arca dell'alleanza, prega per noi.

Porta del cielo, prega per noi.

Stella del mattino, prega per noi.

Salute degli infermi, prega per noi.

Rifugio dei peccatori, prega per noi.

Consolatrice degli afflitti, prega per noi.

Aiuto dei cristiani, prega per noi.

Regina degli Angeli, prega per noi.

Regina dei Patriarchi, prega per noi.

Regina dei Profeti, prega per noi.

Regina degli Apostoli, prega per noi.

Regina dei Martiri, prega per noi.

Regina dei veri cristiani, prega per noi.

Regina delle Vergini, prega per noi.

Regina di tutti i Santi, prega per noi.

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi.

Regina assunta in cielo, prega per noi.

Regina del santo Rosario, prega per noi.

Regina della famiglia, prega per noi.

Regina della pace, prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio.

E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

Concedi ai tuoi fedeli,

Signore Dio nostro,

di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,

per la gloriosa intercessione

di Maria santissima, sempre vergine,

salvaci dai mali che ora ci rattristano

e guidaci alla gioia senza fine.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

LE 15 PROMESSE DELLA MADONNA PER CHI RECITA GIORNALMENTE IL ROSARIO INTERO,

TUTTI E 20 I MISTERI:

(Dal libro: De Rosario B. M. Virginis)

1. Coloro che mi serviranno con costanza recitando il Rosario riceveranno qualche grazia speciale.

2. A tutti quelli che reciteranno con devozione il mio Rosario prometto la mia protezione speciale e grandi grazie.

3. Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, eliminerà i vizi, libererà dal peccato, distruggerà le eresie.

4. Farà rifiorire le virtù e le opere sante, otterrà alle anime abbondantissime misericordie da Dio; trarrà i cuori degli uomini dal vano amore del mondo all'amore di Dio e li eleverà al desiderio delle cose eterne. Oh! quante anime si santificheranno con questo mezzo!

5. L'anima che si affida a me col Rosario non perirà.

6. Chiunque reciterà il Rosario con devozione con la meditazione dei misteri non sarà oppresso da disgrazie, non sperimenterà l'ira di Dio, non morirà di morte improvvisa, ma si convertirà se peccatore; se invece giusto, persevererà in grazia e sarà giudicato degno della vita eterna.

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti.

8. Voglio che coloro che recitano il mio Rosario abbiano in vita e in morte la luce e la pienezza delle grazie; partecipino in vita e in morte dei meriti dei beati.

9. Libero ogni giorno dal purgatorio le anime devote del mio Rosario.

10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in cielo.

11. Qualunque cosa chiederai col Rosario la otterrai.

12. Soccorrerò in ogni loro necessità coloro che diffonderanno il mio Rosario.

13. Ho ottenuto da mio Figlio che gli iscritti alla Confraternita del Rosario possano avere per confratelli in vita e in morte tutti i santi del cielo.

14. Coloro che recitano il mio Rosario sono miei figli e fratelli di Gesù Cristo, mio unigenito.

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione.